受市场经济大潮的冲击,有相当长的一段时期内,市、县及其以下的基层文艺团体一直面临着生存的危机,处于关门或半关门的停滞状态,就连省级以上的许多文艺团体的发展前途也不容乐观。然而,芜湖县黄梅戏剧团(民间)却在曹帮萍团长的带领下,活跃在江、浙、皖一带的广大农村、集镇,且声誉鹊起,签约不断,每场演出,观众一般三、五千人,多则万余人,剧团也由她接手时的濒临倒闭,一跃成为年纯收入40多万元的民间文化实体,安排戏剧爱好者40余人就业。《芜湖日报》、芜湖电视台等都曾专题报道过,省、市宣传文化部门也慕名赶来采访、调查了解该剧团的成功之路。近日,笔者专程采访了这位芜湖县七、八届政协委员、芜湖县黄梅戏剧团团长曹帮萍。

勤学苦练 渐成明星

年近不惑的曹帮萍出生于泾县一个普通的山村,很小就对戏曲发生了浓厚兴趣,初中毕业后就被泾县黄梅剧团录取为合同制演员,开始了她的学戏之路。她每天早晨5点钟就要起来练功:压腿、劈叉、翻跟头,吊嗓子、摹唱腔、学动作,看剧本、背台词,听导演说戏、看同伴表演,有时也上台跑跑龙套等;剧团放假时,她就将老师请到家中教自己学习。半年后,曹帮萍转到泾县和平剧团,接受上海京剧院老师的辅导,进步很快。

1988年正月里的一天,剧团在演出《宝扇奇缘》时,扮演季文秀的演员身体不舒服,要曹帮萍替她顶一场。她既高兴又担忧,好在对这些戏文她早已耳熟能详,台下也已演练过许多次,又有过多次上台演出的实践经验。演出居然非常成功,单从观众的掌声看,已显然超过了原主角的演出效果。一下场,导演、剧团的姐妹们都向她祝贺。后来,导演就不断地将主要角色往曹帮萍身上压,曹帮萍在剧团的地位明显提高。

1989年,曹帮萍报考新组建的芜湖县黄梅剧团,不但录取了她,还当上了主角。不久,张国旺也来到该团当剧务,搞后勤。他曾是芜湖县庐剧团职员,原赵桥乡蟠龙村人,对曹帮萍十分照顾,俩人在工作中渐渐产生了感情。虽然当时黄梅剧团业务并不好,但环境宽松,人事关系和谐,大家过得都很开心。1990年农历正月,芜湖县黄梅剧团跨过长江,到无为县城乡演出。不久,剧团又联系好枞阳的剧场,那儿是黄梅戏的故乡,他们每天演出二场,能容纳600多人的剧场场场爆满。在这儿,曹帮萍又找到了成功的感觉。尔后,剧团从苏北到苏南,到浙江,业务越来越多,效益越来越好,名气越来越大。1990年,江苏省6家演出公司负责人来芜湖县看戏,选择剧团,当场和芜湖县黄梅剧团签约,邀请该团赴江苏演出。每天确保演一场,每场至少800元,合同期为1990年9月至1991年年底。为了保证演出质量,剧团聘请芜湖市京剧团团长李桂林担任顾问,指导管理剧团,培养年轻演员。使剧团在江苏地区站稳了脚跟。当年,由于业务稳定,演员思想稳定,演技水平不断提高,渐渐在江浙一带有了名气!

为了寻求更大的发展空间,剧团决定走出剧场,唱外台戏。1992年,当涂县湖阳乡办第四届庙会,来请市某剧团唱戏,该团将他们介绍到芜湖县黄梅剧团。当时的团长了解到那儿以前都是请专业剧团去唱的,连韩再芬都去演过,便有些顾虑,曹帮萍却果断地劝团长应允下来。全团上下团结一心,3天唱了6本古装戏,每场观众都有上万人,戏场秩序井然。这3天,除了吃喝,剧团净赚了8000元。与此不远的江苏高淳县群众闻讯后,也赶过去邀请他们去庙会唱戏。

庙会上,南来北往的客商众多,当地群众更是踊跃。舞台就搭在空旷处,台前是密密麻麻的观众,每场都有成千上万人,最高一次多达3万余人,场面非常壮阔。演到精彩处处,观众齐声喝彩,雪片似的东西就往台上飞——当地人把这叫“砸彩”,曹帮萍也逐渐成为当地群众心目中的明星。

付出代价 唱响品牌

1995年夏天,是演出淡季,曹帮萍随剧团到了浙江温州唱戏。当地的风俗是点戏还点演员,曹帮萍作为团里的主角显然无法推辞。每天演3场,天太热时下午的1场不演,连演了3个月。曹帮萍一边吊水,一边演出,最后嗓子哑了。当年11月份,曹帮萍不得不到南京部队医院对声带进行手术,医生要她术后3个月内不能演出。剧团里少了曹帮萍,庙会不来请,剧场也不让包,几乎陷入瘫痪的绝境。当时剧团的程团长多次上门请曹帮萍,外地戏迷自发筹款来请曹帮萍,枞阳影剧院经理特意找到她家,邀请她去唱戏,答应另支付2000元小费。看着如此虔诚的戏迷,曹帮萍再也躺不住了,只休息了1个月,就毅然决定踏上舞台。

1996年1月,曹帮萍出任剧团团长,丈夫张国旺任副团长。剧团实行股份制,团里的业务骨干都有一定的股份。她还请来好几位专家学者担任顾问,编排新剧目,请来几名优秀演员支撑门面。曹帮萍对剧团的管理非常严格,团里成立了7人的团委会,完善了各项管理制度,分工明确,各负其责;对演员要求很严,对喝酒、闹事、搞不团结的,严肃批评直至开除。由于注意了年轻演员的培养,增加了设备投入,提高了演出质量,给当地群众留下了美好的印象,也因此赢得了许多回头客,剧团由此步入良性循环的轨道。可曹帮萍由于没有得到足够的休息,3、4月间,她不得不第二次、第三次住进南京某部队医院,对声带进行了第二次、第三次的手术。手术非常成功,加之夏天来临,是演出的淡季,曹帮萍得以在家好好休整了几个月,声带很快恢复了正常功能。不久,她又活跃在城乡的群众舞台之上。

戏剧是我国古老的传统文化,在农村一直有着很大的市场,特别是江浙一带群众对此更是情有独钟,各种剧团纷纷在那儿抢滩。面对地方专业剧团在人财物上表现出的特殊优势,曹帮萍和她的芜湖县黄梅戏剧团没有半点畏惧,他们找准了自己的位置,顽强地生存着。曹帮萍认为,自己是民间剧团,要价稍低,能放得下架子,和老百姓打成一片;自己有多年的农村演出经验,知道老百姓喜欢看什么。更重要的是她的剧团有严格的纪律,她的演出有诚信的品格,他们剧团从不演低级庸俗的戏曲,老百姓相信他们。一次,他们在当涂县的湖阳乡芮村演出结束后,要赶到高淳县的一个村演晚场。不料下午结束时下起雨来,道路泥泞汽车无法开,但为了不影响晚上的演出,他们将主要的道具用板车拖着,演员打着手电筒冒雨步行赶到了演出地点,准时参加了演出,让当地的群众钦佩之至。

1997年,曹帮萍的剧团在高淳县与江苏省京剧院相遇,两台演出相隔不足1公里,黄梅团台下观众每场不下两万人,而京剧团台下却只有几百人;不久,他们又和高淳县锡剧团在当地相遇,相隔也不足一公里,黄梅团的台下观众逾万,锡剧团台下白天也只有几百人,晚上更是门可罗雀。也许因为这几次偶然的相遇让他们感到了难堪,他们就干涉起来。2001年,曹帮萍他们在高淳某村签好了演出合同,可村干部却以“老百姓不喜欢看黄梅戏”为由毁约,曹帮萍找到村民了解情况,村民们说根本没有这回事,纷纷找到村干部坚决要求让曹帮萍的黄梅剧团演。最后,大家达成妥协:京剧团、锡剧团和黄梅剧团各演一天。演出价分别是15000元、12000元和7000元。3天演出结束后,有好事者对各团的“砸彩”收入进行了统计,依次为:2条烟、无烟和20条烟。2002年起,当地群众一致锁定了曹帮萍的黄梅剧团,村干部们再也没有干涉了。2005年暑期,她们在市文化部门的组织下,给全县171个村免费送了一场戏,2006年10月,又回县城沚津影剧院免费演出两场黄梅戏,到第二场,人们将赠票在门前以20元一张出售,供不应求…… 2007年,他们送戏到胡湾村时,受到农民们的热烈欢迎,观众更是场场爆满。目前,全团已有常备剧目100多部,总资产达30多万元,每年在外演出8个月,约300余场,年收入40万元以上。

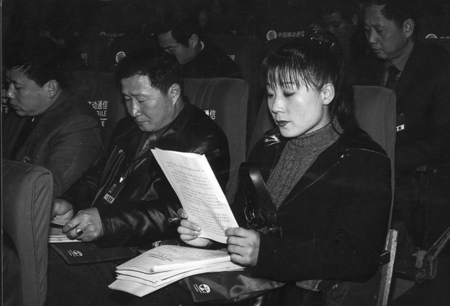

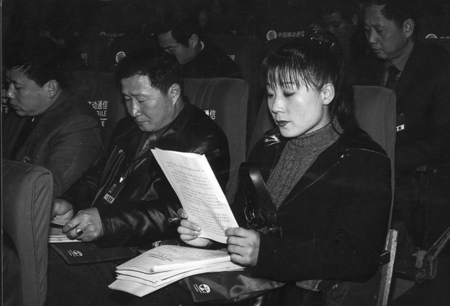

(张致林摄)

政协委员 尽职尽责

曹帮萍和她的黄梅戏剧团的事迹经南京日报、连云港日报、盐城日报、安徽日报、南京电视台、芜湖电视台、安徽电视台等媒体广泛宣传后,引起了家乡芜湖县委县政府的高度重视,安徽省、芜湖市的宣传文化部门专程去剧团研究她们成功的经验。曹帮萍从此担任芜湖县七、八届政协委员。虽然政协委员不拿工资,也不算什么官,但她却十分看中,即使工作再忙,她也念念不忘自己的职责,积极为我县的三个文明建设建言献策。因为常年在江浙一带演出,离家远,但为了能参加政协会议或委员活动,她每次都是深夜一卸了妆,就打的连夜赶回来,参加第二天的会议和活动。有人说她傻,花了几百元的路费,损失了演出的报酬,回来参加没有报酬的会议,是赔本的买卖,实在划不来,但她却从不后悔,因为她觉得这是自己的荣誉和职责。2004年,他提出了“关于要求对沚津电影院舞台进行改造的建议”,引起有关单位的重视;2006年,她又提出了“关于县城街道路灯亮化的建议”和“关于加强荆龙市场车辆管理的建议”,其中“关于县城街道路灯亮化的建议”被列为重点提案,当年还被评为优秀提案,由于参政议政积极,社会反映较好,她还被评为县七届政协优秀政协委员。2007年,再次成为县八届政协委员的曹帮萍,又提出“关于十字路口人、车各行其道问题和建议”和“采取措施,加大投入,尽快排除沚津电影院安全隐患的建议”,也引起了有关部门的关注,并得到有关部门的认真办理。

为了给群众带来更多的欢乐,曹帮萍和她的同事们在群众文化的舞台上默默地耕耘着……

|